駆け出しからベテランまで、サーバ管理の世界ではネコも杓子もAWSが話題です。しかし、「 AWSが便利そうなのはわかるけど、一体何が魅力なんだろう」とその正体を掴みかねている方もいらっしゃるでしょう。

この連載では、AWSの解説をしつつ「結局、AWSって何なんだよ?!」という疑問に答えてきましょう。

そもそも、AWSとは

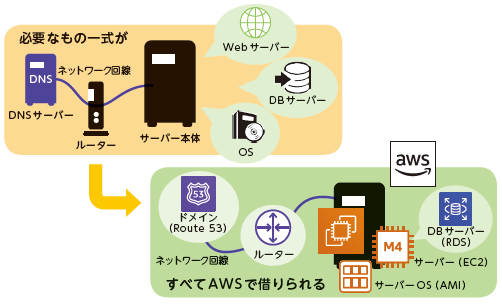

Amazon Web Services(AWS)は、Amazonが提供するクラウドコンピューティングサービスの1つです。クラウドとは、「 いつどこでもインターネット回線を介してアクセスできる環境のこと」 を指します。そしてコンピューティングサービスとは、ザックリ言うとサーバやネットワークなど、システム構築に関わるインフラ一式と考えるとわかりやすい です。

実際は、それ以外にも、機械学習やIoTに関わるサービスや、トラックでHDDを運ぶサービス、人工衛星の基地局に必要な一式などコンピューティングに関わるありとあらゆるものを貸してくれるのですが、一番馴染みのあるのは、サーバやネットワーク、データーベースでしょう。

AWSと同じようなサービスに、Googleの「Google Cloud(GCP) 」やMicrosoftの「Microsoft Azure」があります。

図 システム運用に必要なサービス一式をAWSで借りられるこのような説明をすると、「 いろいろ貸してくれるレンタルサーバか」「 やっぱり何が便利かワカラン」と思われるかもしれません。

しかし、AWSにはシンプルなレンタルサーバに比べ、さまざまな特徴があります。

AWSの特徴①:AWSはボタン1つで作れる

AWSで、サーバ機能を貸してくれるサービスをEC2と言います。「AWSと言えば、EC2!」 皆さんも名前を聞いたことがあるのではないでしょうか。このEC2を例にとってお話しましょう。

もし、自社でサーバを構築しようと思ったら、物理的なマシンを用意し、OSやソフトのインストール、ネットワークやセキュリティの設定が必要です。そのためには、サーバ構築の知識がある技術者が必要ですし、インストールの時間もかかるため、一日仕事です。

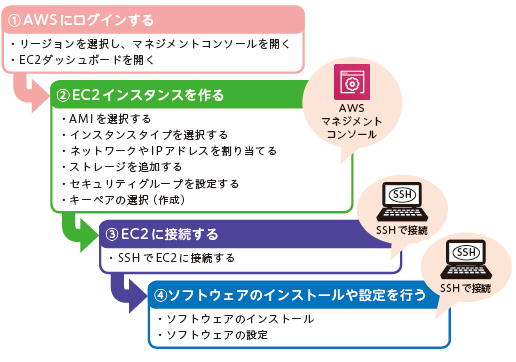

しかし、EC2では、サーバを自分で作るといっても、用意されたコンソールからボタン1つでインスタンス(仮想サーバのこと)を作成できます。

Linuxのコマンドをひたすら打つ必要はなく 、AMIと呼ばれる仮想イメージ(OSやソフトの組み合わせ)を選んだら、インスタンスタイプ(サーバスペック)などを選択すれば、即時に作成されます。ISOからのインストールは必要ありません。あっという間です。

この操作を、リモートでできるのも魅力でしょう。今までのように、会社の隅っこでガタガタ不安定な丸椅子に座ってインストール作業をしたり、データセンターの下からの風に震えながら長時間の作業をしたりしなくても良いのです!

図 AWS上で仮想サーバを構築する流れAWSの特徴②:マネージドサービスとアンマネージドサービス

マネージドサービスは、AWS側で管理されるサービスの総称 です。仮想サーバのEC2はマネージドサービスではありませんが、ストレージサービスであるS3、DBサーバのRDSなどはマネージドサービスです。マネージドサービスでは、バックアップやアップデートが自動で行われます。

「マネージドサービスをいかに上手く使うか」はAWSを使いこなすポイントの1つです。

マネージドサービスは、管理者が手動で既存のソフトウェアのアップデートやスケーリングを行う必要はなくなるため、管理の手間が削減されます。その代わり、アップデートしたくないのにソフトウェアがアップデートされてしまったり、想定以上にストレージ容量が増えて料金がかさんでしまったりしますから、完全にお任せというわけにはいきません。

しかし、労働人口の減る中で、いつまでも手動で全てを行うのはナンセンスですし、セキュリティ的な事故も起こりやすくなります。クラウドネイティブな設計 (クラウドを前提とした設計)に移行しつつ、マネージドサービスとは上手く付き合っていく必要があるでしょう(※クラウドネイティブな設計については、この連載の第3回で扱う予定です) 。

AWSの特徴③:料金は従量制

AWSは、サービスの集合体です。2022年1月現在、200以上のサービスがあります。先に説明したEC2は、その1つに過ぎません。

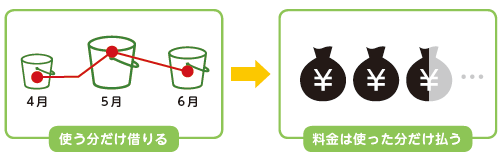

そのため、サービスによって料金体系が異なります。ただし、ほとんどのサービスで共通しているのは、従量制を導入しており、「使うサービス1つあたりの金額+使った分」の課金形態が多い

そのため、「 将来増えるから、それに備えて多めに借りておこう」「 イベント時にアクセスが増えるから、それを見越して借りておこう」といった「将来必要だけれど、現在必要のない分」を借りる必要はありません。必要最低限で始めて、必要になったら増やせばよいのです。

これが、噂に聞く「クラウドは従量制だからコストダウン!!」というアレです。

ただし、従量制と聞くと、大変安く上がるように感じるかもしれませんが、そうとも限りません。 イニシャルコスト(最初の費用)がかからない代わりに、ランニングコスト(運用のコスト)が高めであるため、場合によっては、定額制のレンタルや、自社で用意したほうが安い場合もあります。また、いくら従量制とはいえ、最低料金が存在する料金体系もありますし、借りたサービス1つあたりで料金がかかる体系もあります。

とはいえ、多い少ないに合わせて調整できるのは、コストの調整に役立ちます。

図 ほとんどのサービスは従量制ただし、サーバやインフラ、セキュリティの知識がないと事故るので注意

さて、AWSの特徴は掴めたでしょうか。上記に挙げた以外にも、リージョンとアベイラビリティゾーン(データセンターの場所)の仕組み(第五回で扱う予定)や、サービスを組み合わせやすいなど、多くの利点があります。

多少サーバがわかれば、気軽にサーバが立てられるサービスである反面、サーバやインフラ、セキュリティの知識がないままだと、事故の原因 になります。

「できること」と「やっていいこと」は違います。

文中の図は、『図解即戦力 Amazon Web Servicesのしくみと技術がこれ1冊でしっかりわかる教科書 』 多くの方にお読みいただき増刷を重ね、10刷を迎える大ヒットとなりました。

この連載は、その10刷記念として企画されたものです。書籍もよろしくお願いしますね!